朝、目が覚めると僕は

朝、目が覚めると僕はコーヒーになっていた。

何かの映画のワンシーン。日常または日常とはちょっとだけ異なった物語は、日常の何気ない風景から始まる。

ピピピピピピピピ。

目覚まし時計の音が響く。うつぶせの姿勢のままベッドからベッド横のテーブルに手を伸ばす。テーブルの上を探るようにして目覚まし時計を探す。音は響き続ける。二度三度空振りをして目覚まし時計にたどり着く。目覚まし時計を倒すようにしながら、その音を止める。沈黙。ワンテンポ遅れて、窓の外から朝を告げる物音が聞こえてくる。自動車が通り過ぎる音、人の話し声。夜の音とは違い、遠くから響いてくるような感じもなく、妙に近くに聞こえるような感じでもない。間違いなく朝を告げる物音だ。

目覚まし時計を手につかんで、薄く開けた目の前に持ってくる。時間を確認して、まだ二度寝する時間があることを確認する。あと三十分。そうすれば、また目覚まし時計が鳴り響く。それまでは、大丈夫。眠ってしまっても大丈夫。そんな風に納得させる。目覚まし時計を置き、布団の中に腕を戻す。もうしばらくは大丈夫だ。

ピピピピピピピピ。

目覚まし時計の音が響く。既視感。ついさっき同じ事を繰り返した気がする。きっとこれから、ベッドからベッド横のテーブルに手を伸ばすんだろう。そして、テーブルの上を探るようにして目覚まし時計を探すんだろう。そして、二度三度空振りをして目覚まし時計にたどり着くんだろう。そして、薄く開けた目の前に持ってくるんだろう。そこで気づくんだ。もう二度寝する時間は無いよねって。音は響き続ける。

真っ白な天井を見ていた、三十分という短い時間で寝返りを打ったのだろう。もう起き上がらなければならない。そんなことを考えながら、ただ目を閉じないように天井を見上げていた。窓からは当然のように朝の光が差し込んでいた、遮光カーテンを突き抜けた光が朝を告げていた。小学生が集団で登校している様子が聞こえてくる。流行りの芸人の決めぜりふを真似している子供たちの声がユニゾンで響いてくる。そんな騒音が、時計なんて見なくてもいいと言わんばかりに時刻を告げていた。

残念ながら、一人暮らしをしている僕は起きあがって自分の朝ご飯を用意しなければならない。誰かが朝ご飯を用意してくれる訳でもないし、誰かのために朝ご飯を用意する立場でもない。当然のように、朝ご飯を用意する物音は聞こえないし、朝ご飯の匂いもしてこない。

二人でじゃれ合いながら鍋をつついたっけ。もう起きなければならない朝だというのに、恋人とつついた鍋のことを思い出す。僕がカセットコンロや鍋を準備している間、キッチンで君が野菜を切っていた音のこと。急かした君の声のこと。

ピピピピピピピピ。という目覚めし時計の音は、相変わらず鳴り続けていた。揺れるような気持ちで目覚めを嫌がっている僕の体には、朝を知らせる音や光たちを飾るBGMのような位置づけになっているように感じられた。僕は、朝起きるといつもコーヒーを飲む。だからだろうか、朝を知らせとしてコーヒーの香りが漂っていた。コーヒーカップの表面をながめるような、ゆらゆらとした景色を見ているような気持ちになっていた。目覚めを嫌がる体が作り出す朝のメッセージとしては、とても「らしい」メッセージなんだと思う。

僕はコーヒーになっていた。

ピピピピピピピピ。という目覚めし時計の音も響き続けている。そう、響き続けている。コーヒーカップのふちをまたぐようにしてやってきた音たちは、僕の体の表面で踊るように響き続けている。窓の向こうからやってくる自動車の音や人の話し声も僕の体に響いてくる。こちらはコーヒーカップ越しの底から響いてくるような感じだ。外から差し込んでくる光は、斜め向こうから半分だけキラキラしながら照りつけてくる。片目だけを照らされたようなそんなまぶしさを覚える。ゆらっとした感覚の中で、もう起きなければならないという薄い感覚を持ちながら揺らめいていた。

二人でじゃれ合いながら夜をともにしたっけ。揺らめいた感覚の中で、恋人とともにした夜のことを思い出す。ベッドの上で二人向かい合って寝転んだ。見つめ合って、キスをした。髪をなでた。抱きしめた。もう一度、君が僕の目をじっと見つめていた。

僕はコーヒーになっていた。揺らめいていた。コーヒーカップ越しに感じる朝の感覚に清々しさも感じた。未だ目が覚めていないゆらゆらとした感覚の調和に割り込むようにコーヒーの香りが漂う。それは、朝を告げる香りと同時に、睡眠を覚醒へと導く香りでもある。カフェインにどれだけの効果があるのかはよく知らないが、コーヒーの香りを嗅ぐと体が起きようとするのはわかる。恐らく条件反射みたいなものなのだろうと思っている。そんなコーヒーの香りで、僕はやっと目覚めの朝を迎える。

ただ、僕はコーヒーになっていた。もう起きなければならないから、起きている状態に変わっている。心地良かった揺らめきが、収まりどころが無さという心地悪さに変わっていく。ピピピピピピピピ。という目覚まし時計の音は、踊るように体の表面で響き続けている。窓の外の音は、はっきりとした音で体に響いてくる。差し込んでくる光がだんだん明るくなってくることがわかる。ただ、カーテン越しの光は、清々しさに届かない微妙な心地悪さを残し続けている。

何処へも行けない。目覚まし時計も止められない。カーテンも開けられない。外の音はずっと窓ガラス越しで風を感じることも出来ない。何処へも行けないまま。コーヒーカップの中に収まっている自分が居る。何だろうこの不安な感じ、コーヒーカップがいないと消えてしまいそう。この不安な気持ちを誰かに言いたいと思った。

「あたしを守ってくれる?」二人でじゃれ合いながら夜をともにした時、僕の目をじっと見つめながら君が言った台詞。消えてしまいそうな今、そう聞いた君の言葉の意味が少し分かった気がした。あの時からの僕は、コーヒーカップのように君を包み込み、守ってあげることが出来ていたのだろうか。

そんなことを考えながら、揺らめき続けている。ただただ、コーヒーカップに身を任せ、真っ白な天井を眺めている。

※本作品は、過去に自分で書いたツイッター小説(twnovel)をショートショートの小説にしたものです。

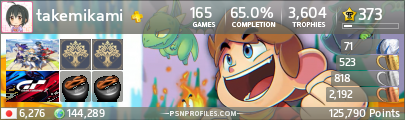

http://twitter.com/#!/takemikami/status/17058280911